Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

par Alice Ticos et Alexandre Martin

Table des matières

Une des causes de l’invisibilisation des femmes dans l’espace public réside dans l’odonymie (Raibaud, 2015). L’odonymie est la branche de la toponymie qui s’intéresse aux noms de voies, et notamment les rues, les avenues, les boulevards, les impasses, etc. Aujourd’hui, les odonymes ont deux fonctions principales : le repérage spatial et la représentation honorifique. Preuves d’une mainmise patriarcale séculaire sur la société, les personnalités choisies pour être honorées sont en grande majorité des hommes. Dans certaines villes, des tentatives de rééquilibrage sont en cours. Qu’en est-il à Rennes ? Quelles politiques sont mises en œuvre ?

Cette planche fait suite à un atelier initié au sein du Master de l'EUR CAPS1 à Rennes en 2024 portant sur la notion de Monument et conduisant à une exposition de fin d’études. Un groupe d'étudiantes s’est emparé du sujet en proposant une analyse du nom des rues au prisme du genre sur le territoire rennais2. Dans un souci de cohérence et afin de faciliter l'approche comparative avec d’autres territoires, l'article s'inspire graphiquement et structurellement du travail réalisé par le Collectif à Côté pour le compte de l'Atlas social de la métropole nantaise.

Dans l’espace public : une inégale répartition des odonymes selon le genre

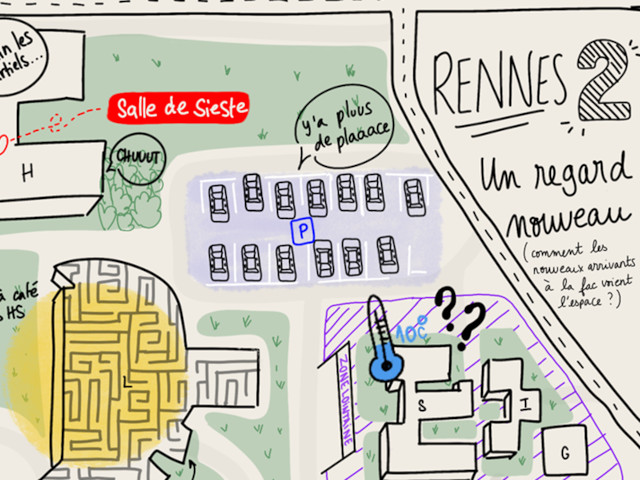

1À Rennes en 2024, parmi les 2000 voies du territoire communal (figure 1), seules 181 disposent d’un odonyme féminin (9,3 %), contre 946 avec odonymes masculins (47,5 %)3. Il faut préciser que seules les personnes morales disposant d’un statut juridique sont comptabilisées dans les catégories des odonymes féminins et masculins. Les personnages de fiction et les saints sont exclus de cette catégorisation, ils intègrent donc le champ des voies dites autres4.

Figure 1 - Odonymie et genre : une inégale distribution sur le territoire rennais

Sources : Ville de Rennes 2024. Conception et réalisation : Martin A., Ticos, A.

2Si l’on considère les voies de type « rue » qui sont largement majoritaires pour qualifier la voierie et qui font figure de voies de référence pour le grand public, on constate que « la rue » témoigne aussi de l’inégalité de genre à l’œuvre dans l’espace public. En effet, on compte 520 rues de plus pour les hommes (588 contre 68), équivalant à une différence de 152 kilomètres linéaires.

3Par ailleurs, l’analyse porte également sur les types de voies. On remarque ainsi que les odonymes masculins sont majoritaires pour les voies « d’importance » telles que les boulevards (29 hommes / 3 femmes) ou les avenues (25 hommes / 5 femmes). En contrepartie les odonymes féminins sont le plus souvent cantonnés à des voies de petit gabarit, ou à des espaces singuliers tels que les squares, les passerelles, les allées, les promenades.

Photo 1 : Exemple d'une rue avec odonyme féminin

Rue Colette dans le quartier Beauregard, dénommée par délibération du conseil municipal en 2003.

Photo 2 : Exemple d'une avenue avec odonyme couple homme-femme

Avenue Charles et Raymonde Tillon. Anciennement Avenue d’Ile-de-France, cet axe qui traverse notamment le quartier Villejean-Beauregard, a été rebaptisé Avenue Charles Tillon en 1994. En 2017, le conseil municipal a décidé d’y associer le nom de son épouse Raymonde, décédée quelques mois plus tôt.

Photos : Arnaud Lepetit - CC BY-NC-ND 4.0

4Ainsi sur l’ensemble de la voirie, ces différences morphologiques se traduisent par une longueur moyenne largement inférieure pour les odonymes féminins, avec 238 mètres contre 342 pour les odonymes masculins (figure 2).

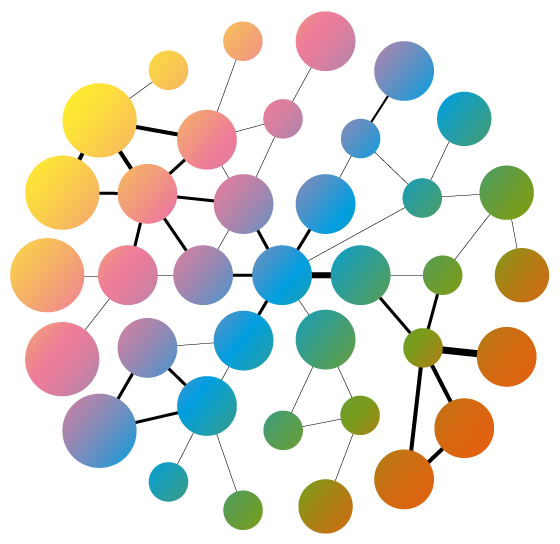

Figure 2 - Une longueur moyenne des voies inférieure pour les odonymes féminins

5Toutefois, malgré leurs dimensions modestes, les nouvelles voies portant des noms féminins indiquent une évolution dans les pratiques toponymiques et s’inscrivent dans une dynamique de rééquilibrage souhaitée par la commune. En effet, la Ville de Rennes est engagée sur la question de la féminisation de l’espace public. L’actuelle équipe municipale compte une élue en charge de la question de l’odonymie, Flavie Boukhenoufa5 et un·e chargé·e de coordination « odonymie et mémoire ». Dès qu’un nouveau programme d’aménagement urbain produit de nouvelles voies, la municipalité fait le choix de prioriser des odonymes féminins favorisant ainsi un rééquilibrage statistique. Les quartiers de Beauregard, Baud Chardonnet ou encore l’opération d’aménagement du Bois Perrin en sont l’illustration. Malgré cela, on observe dans l’ensemble des quartiers, un déséquilibre évident entre odonymes masculins et féminins (figure 3).

Figure 3 - Le poids des odonymes féminins dans les quartiers rennais en 2024

6Si à Villejean-Beauregard, la part des odonymes féminins atteint plus d’un tiers des odonymes de genre, d’autres quartiers bénéficiant pourtant d’opérations de renouvellement urbain comme les quartiers St-Martin et Thabor-St-Hélier, n’atteignent pas le quart d’odonymes féminins. Enfin certains quartiers comme le Centre ou le Sud Gare connaissent une asymétrie encore plus marquée avec respectivement 12,7 % et 8,5 % d’odonymes féminins parmi les odonymes de genre. Sur l’ensemble du territoire, le genre masculin occupe ainsi une place écrasante dans l’espace public.

Nommer une rue, un geste politique ?

7Interrogée par les étudiantes du Master CAPS en décembre 2023, Flavie Boukhenoufa explique qu’il y a en France une dynamique concernant la féminisation des noms de rue, mais que celle-ci n’est pas accompagnée d’espaces dédiés pour que les élus délégués à cette question puissent échanger. Elle ajoute qu’à Rennes, si les élus sont attentifs au fait « d’amener de la mixité » dans l’odonymie, ils se heurtent toutefois à des difficultés concrètes car « on ne dénomme pas une rue comme on en a envie. Il y a des règles à respecter qui sont plutôt liées au technique, moins au politique ».

8Dans les faits, la politique volontariste de féminisation de l’odonymie a un effet mesuré sur la place symbolique des femmes dans l’espace public. Cela s’explique d’abord par une temporalité longue dans la prise de décision6 concernant les nouveaux odonymes, mais aussi en raison des nombreux obstacles rencontrés lorsqu’il s’agit d’une modification. Les rares décisions de changement d’odonymes se heurtent à des procédures administratives présentées par la municipalité comme « complexes et coûteuses » : remplacement des plaques de rue, mise à jour des bases de données territoriales, répercussions sur les services postaux, mais aussi désagréments pour les résidents·e·s concerné·e·s, contraint·e·s de modifier leurs adresses de résidence. À cela s’ajoutent des enjeux politiques : renommer une voie peut être perçu comme une remise en question des choix effectués par les précédentes équipes municipales, mais aussi comme un geste symbolique clivant dès lors qu’il faut soustraire le nom d’une figure controversée (exemple du boulevard Alexis Carrel à Rennes7).

9Certes, on note que les efforts en faveur d’un rééquilibrage inscrivent l’odonymie féminine dans un mouvement général de reconnaissance du genre féminin dans l’histoire de nos sociétés. Mais en creux, cela révèle l’ampleur du travail restant à accomplir, et plus encore quand on mesure que cette dynamique se cantonne spatialement aux voies douces, petites, sans résidences ou périphériques. Résultat de politiques volontaristes et de négociations sociales, mais entravé par des contraintes techniques, le rééquilibrage demeure modeste.

Une exposition présentant l’odonymie rennaise

10L’exposition réalisée par le Master CAPS en 2024 avait pour objectif de questionner le Monument dans l’espace public contemporain, notamment en tant que marqueur de mémoire et de commémoration. Dans ce registre, l’étude de l’odonymie révèle une inégale représentation des genres.

11Suite au travail d’investigation sur le terrain jalonné d’entretiens avec des personnalités politiques travaillant sur l’odonymie, l’exposition a permis la restitution des résultats et la production d’outils de sensibilisation sur le sujet. Des cartographies, capsules sonores et dispositifs ludiques, ont servi de supports aux réflexions en rendant compte des inégalités observables au quotidien. Ces méthodologies sensibles permettent d’interpeller les citoyen·ne·s en leur proposant de porter attention et de questionner le nom des rues et leur symbolique.

Exposition Monument : Photo 4

L’ensemble du travail a été restitué au cours d’une exposition de plusieurs jours en janvier 2024 sur le site du Bois Perrin à Rennes, invitant le grand public et les spécialistes à venir échanger autour du sujet de la féminisation des noms de rue

Photos : Alexandre Martin - CC BY-NC-ND 4.0

12C’est aussi le moyen de faire émerger de nouvelles méthodes de démocratie populaire à l’heure des dérives autocratiques. Ainsi la Ville de Rennes donne la possibilité à ses administré·es de soumettre des odonymes pour les nouvelles voies. Les propositions sont ensuite discutées en commission puis soumises au vote du conseil municipal8. Via ce processus les citoyen·ne·s disposent d’un pouvoir d’agir en contribuant aux décisions politiques ayant trait à la construction de la ville.

13Les outils de sensibilisation mobilisant des formes participatives accompagnent donc cette démarche inclusive, mais ils ne sont pas suffisants pour corriger une inégalité structurelle. À terme cependant, cela devrait permettre d’autres formes de rééquilibrage dans l’espace public et dans la mémoire collective, en faveur de minorités souvent invisibilisées (personnes racisées, personnes handicapées, LGBTQIA+...)9.

14Certes la féminisation de l’odonymie constitue un levier important pour lutter contre l’invisibilisation persistante des femmes dans l’espace public, pourtant sa mise en œuvre reste difficile. À Rennes, l’approche volontariste de la municipalité et l’implication citoyenne, favorisent une prise de conscience globale. Toutefois, les obstacles administratifs, financiers et politiques, ainsi que le poids des héritages odonymiques, freinent cette dynamique. La reconfiguration symbolique de l’espace urbain reste un travail long et complexe, révélateur non seulement de contraintes « techniques », mais aussi de tiraillements entre mémoire institutionnelle et aspiration à une représentation plus juste des figures féminines dans la ville.

Notes

1 Le Master CAPS (Approches Créatives de l’Espace Public) est un Master de l’EUR (Ecole Universitaire de Recherche) à Rennes formant sur l’intervention urbaine, artistique et culturelle dans l’espace public.

2 L’exposition « Les femmes monuments. Nos noms pour vos rues » a été conçue par (dans l’ordre alphabétique) Anne Chauvin, Morgane Duhemin, Zamharira Naoioui et Alice Ticos.

3 10 voies correspondant à des couples femme-homme sont réparties équitablement pour chaque genre et sont comptabilisées dans les totaux présentés.

4 On réunit dans cette large catégorie des voies autres, les odonymes faisant référence à des lieux, des évènements historiques, des éléments naturels, etc.

5 Flavie Boukhenoufa est adjointe déléguée aux relations internationales, aux relations publiques, aux cultes et à la laïcité et à l'odonymie.

6 Pour l’attribution d’un odonyme de personnalité, la Ville de Rennes a choisi de ne considérer que les personnalités décédées depuis au moins deux ans (recul nécessaire selon la municipalité pour évaluer le parcours « honorifique » de cette personne). Cette temporalité s’explique également par le processus de décision du groupe de travail et de validation par le conseil municipal.

7 Des collectifs citoyens ou politiques interpellent régulièrement la mairie de Rennes pour débaptiser le boulevard Alexis Carrel. Distingué pour la qualité de ses travaux sur la suture vasculaire et la transplantation (Prix Nobel de Médecine en 1912), le chirurgien Alexis Carrel a aussi défendu publiquement des thèses racistes et eugénistes

8 Si l’odonyme choisi par le conseil municipal, pose un problème d'ordre public, la Préfecture peut s’y opposer.

9 Dans le cadre du projet urbain du Bois Perrin par exemple, les noms de rues ont été choisies dans le but de commémorer des militantes politiques aux origines diverses (Anna Politkovskaïa, Dulcie September et Fidan Dogan)

Pour citer ce document

Alice Ticos et Alexandre Martin, 2025 : « Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ? », in B. Bisson, B. Mericskay, O. David, A. Lepetit & V. Deborde Atlas social de la métropole rennaise [En ligne], eISSN : 2999-2923, mis à jour le : 19/06/2025, URL : https://atlas-social-de-rennes.fr:443/index.php?id=1378, DOI : https://doi.org/10.48649/asdr.1378.

Autres planches in : Aménagement, urbanisme, logement et habitat

Bibliographie

Raibaud Yves, 2015, La ville faite par et pour les hommes, Edition Belin

Blidon Marianne, « Genre et ville, une réflexion à poursuivre », Les Annales De La Recherche Urbaine, 112(1), 6–15, https://doi.org/10.3406/aru.2017.3235

Mots-clefs

- odonymie

- Liste des planches associées au terme odonymie

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- toponymie

- Liste des planches associées au terme toponymie

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- espace public

- Liste des planches associées au terme espace public

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- genre

- Liste des planches associées au terme genre

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- inégalités de genre

- Liste des planches associées au terme inégalités de genre

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

Index géographique

- St-Martin (quartier)

- Liste des planches associées au terme St-Martin (quartier)

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- La petite enfance dans la métropole rennaise : dynamiques démographiques récentes (1/2)

- Thabor-St-Hélier (quartier)

- Liste des planches associées au terme Thabor-St-Hélier (quartier)

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- La petite enfance dans la métropole rennaise : dynamiques démographiques récentes (1/2)

- Villejean-Beauregard (quartier)

- Liste des planches associées au terme Villejean-Beauregard (quartier)

- Les noms de rue à Rennes : quelle place pour les femmes dans la toponymie ?

- La petite enfance dans la métropole rennaise : dynamiques démographiques récentes (1/2)

Alice Ticos

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Alice Ticos

HAL-SHS de Alice Ticos

Alexandre Martin

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Alexandre Martin

HAL-SHS de Alexandre Martin

Résumé

Une des causes de l’invisibilisation des femmes dans l’espace public réside dans l’odonymie (Raibaud, 2015). L’odonymie est la branche de la toponymie qui s’intéresse aux noms de voies, et notamment les rues, les avenues, les boulevards, les impasses, etc. Aujourd’hui, les odonymes ont deux fonctions principales : le repérage spatial et la représentation honorifique. Preuves d’une mainmise patriarcale séculaire sur la société, les personnalités choisies pour être honorées sont en grande majorité des hommes. Dans certaines villes, des tentatives de rééquilibrage sont en cours. Qu’en est-il à Rennes ? Quelles politiques sont mises en œuvre ?

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...