« Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

par Marie-Anaïs Le Breton, Tristan Deplus et Hélène Bailleul

La série de planches « Villejean P(A)LACE » propose de raconter l’histoire d’une recherche-action menée dans le quartier Villejean (à Rennes), qui a réuni pédagogues de rue, chercheur·e·s et enfants. Pendant six mois, munis entre autres d’appareils photo et de carnets d’observation, ces derniers ont enquêté sur les espaces de leur quartier. Après une première planche publiée en novembre 2023, ce second volet présente les matériaux récoltés et vise à rendre compte de ce qu’est « être un enfant », dans un monde généralement décrit au prisme des adultes.

Remerciements : cette recherche a été financée par l’Université de Rennes (« Triptyque Science Société pour Agir Ensemble »), avec le soutien du laboratoire ESO. Nous tenons particulièrement à remercier Nasra, Sayane, Madeleine, Evodi, Elior, Karamba, Diahoumba, Nabintou, Goundo, Neissé, Thalia, Ngawang, Tenzin, Leilla, Timothée, Adem, Kerim, Kayron, Kyéra, Aziz, Kimberley, Kélia, Yoland, Rosaya, Ornella, Hachim, Athéna, Gabriel, Mathis, Houssam, Oussayni, Victor, Michel, Reynass, Wissel, Mazil, Dzorou, Inès, Jenovic, Chadahou, Kendra, Divine, Shayden, Shannen, Ruben, Nahir, Issan (et beaucoup d'autres jeunes habitant·e·s croisé·es dans les rues) pour leur participation et leur aide précieuse. Merci également aux pédagogues du Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale (GRPAS) Jeanne Lichou et Maxime Cottineau, ainsi qu’à l’ensemble des personnes rencontrées et avec lesquelles nous avons pu nous entretenir.

« Ici, on dit Villejean-Kennedy»

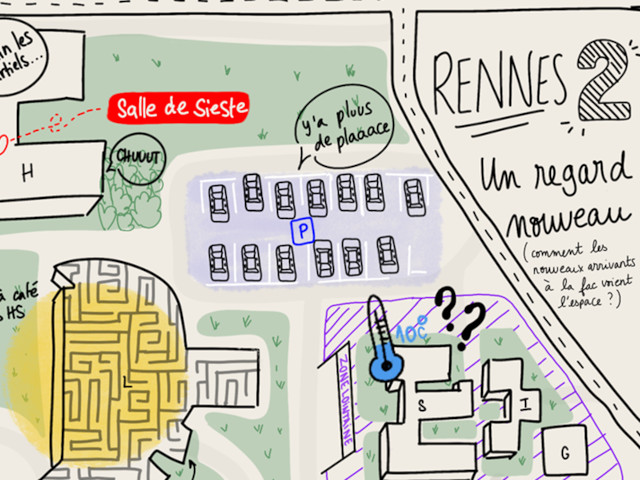

1Les photographies, les notes, les dessins, les enregistrements sonores et vidéo, sont autant de témoignages qui, collectés et produits par les enfants, représentent un matériel autobiographique précieux. Aussi, dans le cadre de l’observation participante du Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale (GRPAS), les pédagogues de rue ont aussi proposé aux enfants de se saisir de l’outil cartographique par le biais de réalisations de cartes mentales. Ces dernières visaient à mettre en lumière leurs habitudes de fréquentations et de trajets dans l’espace public, ainsi que les différentes formes d’occupations qui s’y jouent. La grande variété de ces données nécessitait de trouver une forme plastique en mesure de rendre lisible la complexité des imaginaires.

2Cet exercice de mise en commun ne pouvait se satisfaire d’une simple superposition : il fallait trouver le moyen de leur donner sens, c’est pourquoi nous avons fait le choix de la spatialisation des récits et de la cartographie. Le parti pris consiste à mettre en avant autant des récits aux dimensions collectives que des anecdotes personnelles, en maintenant une attention sur les éléments récurrents, tels que les lieux de regroupement des enfants ou encore leurs expressions, leurs mots (figure 1). C’est une volonté de polyphonie (Mattey, 2013) qui prévaut : presque tout ce qui est « audible » sur le terrain peut être restitué, que les propos émergent à la faveur des enfants, des habitant·es ou des travailleur·ses du quartier, tant que ces dernier·es acceptent de se prêter au jeu.

Figure 1 : Le quartier Villejean vu par les enfants du secteur Guyenne

Crédits : GRPAS/Laurie Quétel, CC BY-NC-ND 4.0.

3Cette carte donne d’abord à voir un espace : non pas celui du quartier Villejean, dans ses contours administratifs, mais bien « Villejean-Kennedy », comme le revendique Sayane : « Quand t’es à Kennedy, tu dois dire Villejean-Kennedy, pas Villejean-Université » (extrait d’enquête, 2023). Cet espace, c’est celui qui est vécu et occupé par les enfants, d’où le choix de mobiliser, sous forme d’illustrations, des photographies prises pendant l'enquête alors qu’ils jouaient, observaient, enquêtaient (et parfois se reposaient, aussi !). Le travail graphique mené en correspondance entre les participants de la recherche met aussi en évidence des récits de différentes natures.

Présentation de l’artiste et du processus de création graphique

Laurie Quétel, graphiste et illustratrice de formation, n’est pas géographe, ni cartographe. Exerçant en Ile-de-France, elle a suivi l’intégralité du projet dans une posture que l’on pourrait qualifier de « satellite », en prenant le parti d’explorer le territoire et ses paysages par le biais d’outils numériques (cartographies et modélisations, « streetview »). En parallèle, des images, vidéos et sons lui étaient transmis au fur et à mesure du travail de collecte. Par l’entretien de cette correspondance étalée sur plusieurs mois et un jeu d’allers-retours quotidiens, elle a pu s’imprégner puis se saisir des éléments issus du terrain afin d’opérer une suite de choix, comme co-autrice, dans la conception graphique de la carte. L’esthétique, instinctive et assumée de l’artiste, entre alors en dialogue avec les retours formulés autant par les chercheuses du projet que par les habitant·es du quartier. En effet, avant la livraison dans sa version finale, la carte a été mise à l’épreuve dans le cadre de déambulations guidées, permettant d’affiner par exemple les couleurs, les toponymies, ou les choix et places des éléments graphiques et textuels.

4Les squares occupent une place importante dans le quotidien des enfants, qui les renomment à leur manière, souvent à partir d’un objet qui leur sert de point de repère : « la fusée », « la toile », « le toboggan rouge »1. Ils sont aussi les bases de narration d’histoires réelles ou inventées à partir de leurs expériences (Vuaillat, 2021). Ce ne sont pas que des installations ludiques, mais aussi des lieux de sociabilité et de regroupement destinés aux enfants et qu’ils s’approprient. Certains équipements sont même parfois détournés de leur usage premier : un toboggan devient ainsi une « cachette pour les secrets », marquée par des messages écrits et d'autres traces de passage des enfants.

5Contrairement à ces derniers, les abords des commerces, et notamment la dalle Kennedy (d’un bleu-gris plus foncé sur la carte), sont des espaces de mixité intergénérationnelle plus forte en journée. Les enfants s’y rendent de façon ponctuelle (par exemple au barbier, « qui fait les meilleurs dégradés »), ou plus régulière, encadrés ou non, pour aller au « carrouf » et au bureau de tabac acheter des bonbons. La « bibli » au rez-de-chaussée de la mairie de quartier, quant à elle, n’est pas qu’un lieu de rendez-vous, mais aussi une extension du « chez soi » des enfants, où ils se fixent parfois plusieurs heures. Elle figure sur la carte en orange, tout comme les écoles, collèges et autres lieux d’éducation. C’est un choix graphique qui les fait particulièrement ressortir à la lecture de la carte. Il s’agit d’insister et de rendre manifeste, sur la carte, que ces bâtiments servent en fait de repère pour les enfants : ils sont non seulement des lieux de vie (Danic, 2005), mais aussi des points cardinaux dans leurs déplacements quotidiens.

L’enquête ethnographique, un outil de médiation

6Tout commence par la découverte des outils de l’enquête : on met à disposition, pour qui le souhaite, ici un appareil photo, là un enregistreur sonore; là-bas encore, un carnet et des crayons. Rapidement, les enfants s’en saisissent et se posent, entre eux, des questions simples qu’ils répètent : « comment tu t’appelles ? », « t’as quel âge ? », tout en connaissant par avance les réponses. Ils les entendent grâce aux écouteurs attachés au micro d’enregistrement. Ce dispositif, qui amplifie autant les paroles que les bruits, amène les enfants à se questionner sur ce qui nous entoure mais que l’on ne voit pas (« le vent parle trop fort », indique Neissé). Ces petites gênes successives permettent des prises de conscience, entre autres, de la question de l'écoute.

7Pour celles et ceux qui s’emparent de l’appareil photo, le réflexe est quasi immédiat : c’est suivant les codes contemporains des réseaux sociaux qu’ils et elles se filment, se photographient, cherchant d’emblée le mode « selfie », disponible sur smartphone. Il apparait dès lors important de trouver et de proposer d’autres manières de photographier, « d’écrire avec la lumière ». C’est par l’apprentissage du sténopé, procédé photographique argentique réalisé à l'aide d'un simple trou dans une boite noire – mais nécessitant un temps de pause long – que les enfants s'approprient ce médium (Photos 1, 2 et 3).

Photos : GRPAS Villejean - CC BY-NC-ND 4.0

Photo 1 : Pose devant la boîte noire (sténopé)

Photo 2 : Développement de la photo à l’aide d’une chambre noire mobile

Photo 3 : Image développée

8Progressivement, l’enjeu se fait plus prégnant de passer de soi et ses pairs à d’autres publics. La consigne est alors reformulée : « si on avait une question à se poser sur ce qui nous entoure, qu’est-ce qu’on demanderait aux gens ? ». Par petits groupes, les enfants sont ainsi allés, progressivement, à la rencontre d’habitant.e.s, de commerçant.e.s, mais aussi de passant.e.s, pour collecter des témoignages variés des usages et perceptions du quartier Villejean.

Retranscription partielle d’un enregistrement sonore de l’enquête (2023)

Les enfants mènent l’enquête et introduisent la discussion avec une habitante :

- « Excusez-moi ?

- Bonjour, vous voulez quelque chose ?

- On voudrait faire une enquête sur Villejean et on aimerait vous poser une question.

- Oui ?

- Pourquoi vous habitez ici ?

- Ah ben moi j'habite ici depuis... très très très longtemps. Ben parce que nous, où j'étais, ça a été abattu. Alors bon, Villejean se construisait, mais ça fait longtemps que je suis là, c'était en 1964, 65... donc tu vois... […] Parce que l'environnement parfois, c'est pas terrible, mais on est là depuis très très longtemps parce que voilà, on se déplait pas non plus.

- Merci !

- Au revoir.

[…]

- Oh c'est trop bien wesh ! »

9Du « soi » au « nous » des enfants, les questions sont désormais posées à un « vous » pluriel et adulte : « pourquoi vous habitez là ? », « vous faites quoi dans le quartier ? ». Un changement de posture s’observe, qui s’accompagne d’un sentiment de fierté. L’enquête ethnographique suscite alors de nouvelles modalités de rencontres entre enfants et adultes : elle est à la fois une méthode d’observation in situ, et un outil de médiation.

10Le processus créatif de cette cartographie sensible a été mené en suivant deux axes : celui de l’art et de la recherche comme moyens d’expression et d’encapacitation des publics jeunes, et celui, plus largement, de manifestation et de revendication d’un droit à la ville, y compris dans ses expressions les plus enfantines. De la « fusée » aux « impasses » en passant par les « cachettes », cette création (tout comme la mise en récit de l’enquête par les enfants) ne dévoile pas seulement des lieux de vie, mais vise également à leur donner du sens, les réenchanter, et proposer à chacun.e – même en dehors du quartier – d’en découvrir la richesse.

Notes

1 Administrativement, il s’agit du « parc Comté de Foix », également nommé « la prairie de Guyenne » par les agents de la ville de Rennes.

Pour citer ce document

Marie-Anaïs Le breton, Tristan Deplus et Hélène Bailleul, 2025 : « « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2) », in B. Bisson, B. Mericskay, O. David, A. Lepetit & V. Deborde Atlas social de la métropole rennaise [En ligne], eISSN : 2999-2923, mis à jour le : 15/01/2025, URL : https://atlas-social-de-rennes.fr:443/index.php?id=1289, DOI : https://doi.org/10.48649/asdr.1289.

Autre planche dans la série

« Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

La série de planches « Villejean P(A)LACE » propose de raconter l’histoire d’une recherche-action menée dans le quartier Villejean (à Rennes), qui a réuni pédagogues de rue, chercheur·e·s et enfants. Pendant six mois, munis entre autres d’appareils photo et de carnets d’observation,...

Autres planches in : Aménagement, urbanisme, logement et habitat

Bibliographie

Matthey Laurent, 2013, "Chimères. Effets de réel, pacte de lecture et dispositifs esthétiques de l’objectivité", Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA, 16, pp.98-117, https://hal.science/hal-03278512/

Vuaillat Fanny, 2021, "L’épaisseur et l’ambivalence des expériences urbaines quotidiennes", Belgeo, 3, https://doi.org/10.4000/belgeo.50672

Danic Isabelle, 2005, "La ville du point de vue des jeunes enfants", Diversité : ville école intégration, 141, pp.33-38, https://shs.hal.science/halshs-00291234v1

Mots-clefs

- enfance

- Liste des planches associées au terme enfance

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- quotidien

- Liste des planches associées au terme quotidien

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- espaces publics

- Liste des planches associées au terme espaces publics

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- pédagogie sociale

- Liste des planches associées au terme pédagogie sociale

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

Index géographique

- Villejean

- Liste des planches associées au terme Villejean

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- Rennes 2 pour les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants, une exploration sensible du campus Villejean

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- Guyenne

- Liste des planches associées au terme Guyenne

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

Marie-Anaïs Le Breton

Toutes les planches de l'auteur

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Marie-Anaïs Le Breton

HAL-SHS de Marie-Anaïs Le Breton

Tristan Deplus

Toutes les planches de l'auteur

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Tristan Deplus

HAL-SHS de Tristan Deplus

Hélène Bailleul

Toutes les planches de l'auteur

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (2/2)

- « Villejean P(A)LACE » : une recherche-action avec de jeunes habitant·e·s (1/2)

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Hélène Bailleul

HAL-SHS de Hélène Bailleul

Résumé

La série de planches « Villejean P(A)LACE » propose de raconter l’histoire d’une recherche-action menée dans le quartier Villejean (à Rennes), qui a réuni pédagogues de rue, chercheur·e·s et enfants. Pendant six mois, munis entre autres d’appareils photo et de carnets d’observation, ces derniers ont enquêté sur les espaces de leur quartier. Après une première planche publiée en novembre 2023, ce second volet présente les matériaux récoltés et vise à rendre compte de ce qu’est « être un enfant », dans un monde généralement décrit au prisme des adultes.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...